von

Rüdiger Landto

ca. 4 Minuten Lesezeit

Technische und rechtliche Grundlagen für eine sichere Umsetzung

Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) auf kommunalen Gebäuden sind ein zentraler Bestandteil der Energiewende. Sie ermöglichen eine nachhaltige Stromversorgung vor Ort, senken langfristig Betriebskosten und stärken die Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern. Doch bevor Module montiert werden können, steht eine grundlegende Frage im Raum: Hält das Dach die zusätzliche Last? Die Antwort liefert der Standsicherheitsnachweis – ein rechtlich und technisch unverzichtbarer Bestandteil jeder PV-Installation.

Technische Relevanz des Standsicherheitsnachweises

Der Standsicherheitsnachweis dient dem Nachweis, dass die vorhandene Tragstruktur des Gebäudes – insbesondere des Dachs – die durch die PV-Anlage entstehenden Lasten dauerhaft aufnehmen kann. Zu berücksichtigen sind hierbei:

➡️ Statische Last: Das Eigengewicht der PV-Anlage samt Unterkonstruktion, das ständig auf dem Dach lastet. Die ständige Last hängt maßgeblich von der Modul- und der Dachart ab. Das Gewicht der Module ist dem Datenblatt des Herstellers zu entnehmen. (Durchschnittswerte liegen dabei um: ca. 1,5-3 kg/m2 für die Unterkonstruktion und ca. 10-15 kg/m2 für die PV-Module)

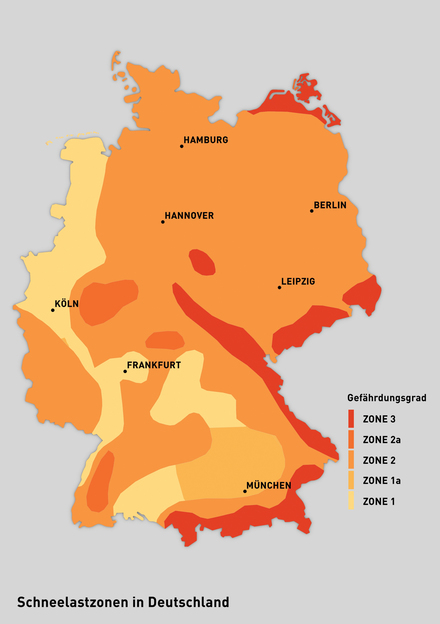

➡️ Schneelast: Schneelasten geben die zusätzliche Last durch Schnee an. Grundsätzlich gilt dabei je schneeärmer und tiefer die Region und je steiler die Neigung der Module desto geringer ist die Schneelast. Deutschland ist in 5 Schneelastzonen unterteilt.

➡️ Windlast: Analog zu Schneelasten geben Windlasten die zusätzliche Last an, die durch Wind entsteht. Wieder ergeben sich die einzelnen Werte aus der Region. Zusätzlich wird noch die Gebäudehöhe berücksichtigt. Letztlich werden auch noch die aerodynamischen Beiwerte der Anlage benötigt. Hier gilt je windstärker die Region, je höher das Gebäude und je mehr Angriffsfläche das Paneel dem Wind bietet, desto höher ist der Druck. Dazu werden auch noch verschiedene Kalkulationen je nach Dachbereich angestellt (bspw. Rand- oder Eckbereiche).

👉 Windlast- und Schneelastzonen nach Verwaltungsgrenzen (Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt))

Gerade bei älteren Gebäuden, deren Dachkonstruktion häufig ohne Reserve für Zusatzlasten geplant wurde, kann dies zu Herausforderungen führen. Eine qualifizierte statische Überprüfung ist daher unverzichtbar. Fehlen vorhandene Planunterlagen, ist eine Nachberechnung oder gegebenenfalls eine Baustellenöffnung notwendig.

Rechtliche Grundlagen und Verantwortung der Kommune

Aus rechtlicher Sicht ist der Standsicherheitsnachweis in mehreren Regelwerken verankert. Besonders relevant sind dabei:

➡️ Landesbauordnungen: Diese fordern grundsätzlich, dass bauliche Anlagen standsicher sein müssen (§3 MBO, sinngemäß in allen Landesbauordnungen).

👉 Als Beispiel: Bayerische Bauordnung (BayBO)

➡️ DIN EN 1991 (Eurocode 1) und zugehörige nationale Anhänge: Diese regeln die Lastannahmen.

➡️ DIN EN 1990: Grundlagen der Tragwerksplanung

➡️ Arbeitsschutzvorgaben: Bei der Nutzung und Wartung von PV-Anlagen sind sichere Zugänge und tragfähige Flächen erforderlich.

➡️ Verkehrssicherungspflicht: Die Kommune als Gebäudeeigentümerin und Betreiberin der PV-Anlage ist für die Sicherheit verantwortlich. Bei einem Schaden (z.B. Dacheinsturz, herabfallende Teile) kann sie haftbar gemacht werden.

Zusätzlich greifen Normen und Anforderungen aus dem Bereich des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) und dem Gebäudeenergiegesetz (GEG), wenn Förderungen oder bestimmte energetische Standards angestrebt werden.

Planerisches Vorgehen und Haftungsvermeidung

Ein zentraler Punkt für kommunale Entscheidungsträger ist die rechtssichere Umsetzung von PV-Projekten unter Einhaltung der bautechnischen Anforderungen. Folgende Schritte werden empfohlen:

➡️ Bestandsaufnahme: Sichtung vorhandener Bauunterlagen (Statik, Pläne, Baujahr, Sanierungsmaßnahmen).

➡️ Statische Vorprüfung: Erste Einschätzung durch einen Fachingenieur, ob die geplante Anlage auf dem Dach realisierbar ist.

➡️ Ausführlicher Standsicherheitsnachweis: Berechnung durch einen Statiker oder einen Prüfstatiker. Bei negativem Ergebnis: Erarbeitung von Verstärkungsmaßnahmen.

➡️ Dokumentation und Archivierung:: Alle Nachweise und Berechnungen sollten dauerhaft dokumentiert und zugänglich gemacht werden – auch für zukünftige Bauprüfungen oder Versicherungsfragen.

Wichtig: Der Nachweis darf nicht als „Formalie“ behandelt werden. Er ist zwingend notwendig, um die Genehmigungsfähigkeit, Haftungsabsicherung und Betriebssicherheit zu gewährleisten.

Wirtschaftlichkeit und Risikoabwägung

Ein Standsicherheitsnachweis verursacht zwar Planungsaufwand und Kosten, diese sind jedoch im Vergleich zum Gesamtprojekt PV-Anlage gering. Im Gegenzug minimiert er das Risiko erheblicher Folgeschäden: Dachversagen, Rechtsstreitigkeiten oder Verlust von Versicherungsleistungen im Schadensfall.

Für kommunale Haushalte bedeutet dies: Eine Investition in sichere Statik ist eine Investition in Nachhaltigkeit, Sicherheit und Rechtsklarheit.

Fazit

PV-Anlagen auf kommunalen Dächern sind sinnvoll – ökologisch wie ökonomisch. Doch sie müssen sicher errichtet werden. Der Standsicherheitsnachweis ist ein unverzichtbares Instrument, um technische Machbarkeit, rechtliche Anforderungen und die Verantwortung als Betreiberin in Einklang zu bringen. Kommunale Entscheidungsträger sollten diesen Schritt frühzeitig einplanen, professionell begleiten lassen und als festen Bestandteil einer nachhaltigen Energiepolitik verankern.